「空き家法が改正され、所有者の責任が重くなる」「空き家を持っていると固定資産税が6倍になる」など空き家関連の情報を耳にすることが増えたのではないでしょうか。

実は2023年12月から改正された「空き家対策特別措置法」が施行されます。

当記事では、空き家対策特別措置法が改正された背景と改正ポイントを分かりやすくまとめました。また記事の最後には、国土交通省が公開しているYouTube動画も参考情報として置いていますので、そちらもぜひご参考ください。

空き家対策特別措置法改正の背景と現行法

総務省統計と空き家の現状について

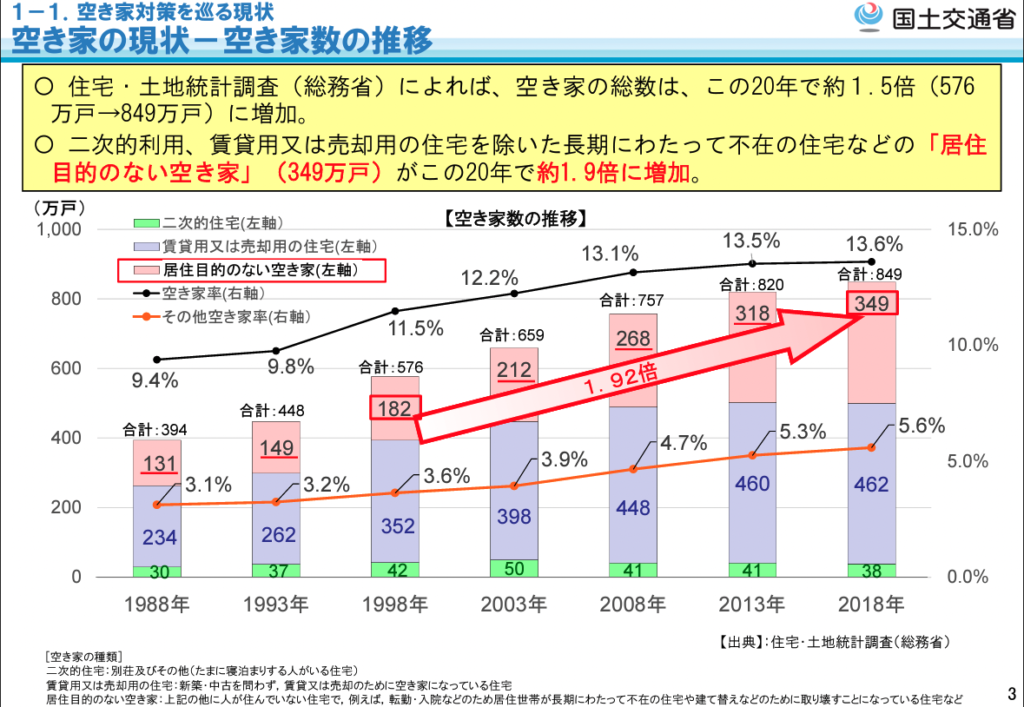

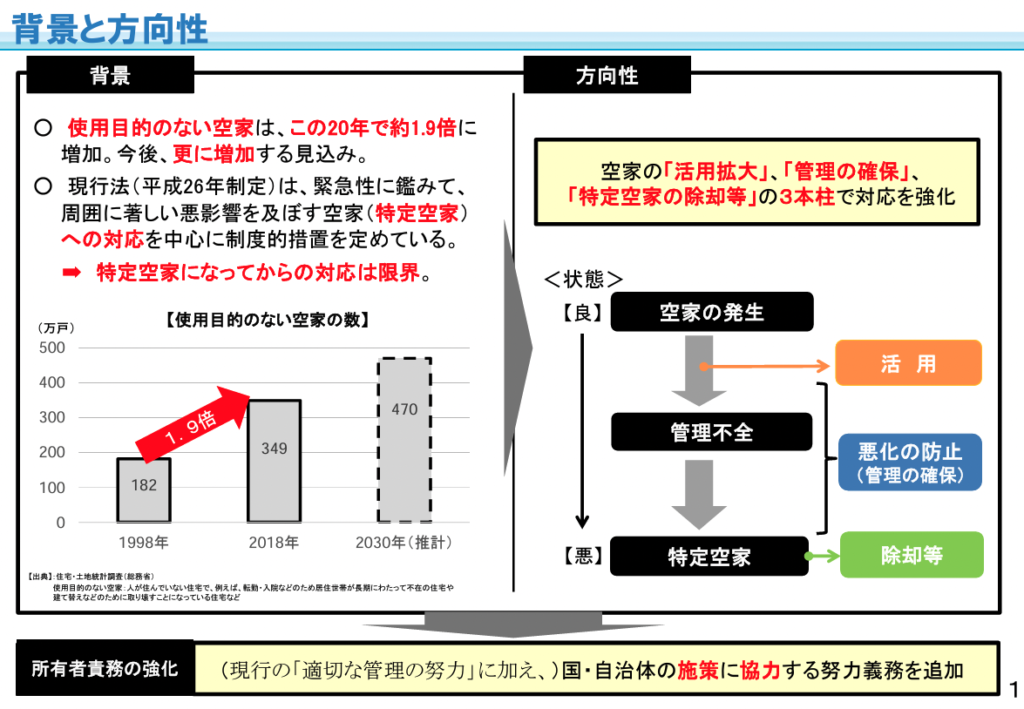

総務省の土地統計調査によれば、空き家の総数はこの20年で576万戸から849万戸と約1.5倍になりました。その中でも、居住目的のない空き家(そのまま放置すると管理不全空き家になる恐れのある空き家)は、234万戸から349万戸と20年で約1.9倍に増加しました。二次的利用や賃貸用・売却用の住宅に比べて、増加割合が大きく、このままのトレンドが続くと2030年には、470万戸程度に増えると予測されています。

また、居住目的のない空き家の多くは戸建でかつ新耐震基準になる前に建設されたもので老朽化が進んでいる状況にあります。

このような空き家の放置により、倒壊、崩壊、屋根外壁の落下、火災、防犯性の低下、ごみの不法投棄、衛星の悪化、悪臭の発生、景観の悪化などさまざまな問題が発生するため、現行法である「空き家対策特別措置法」が制定されていました。(平成26年11月27日公布、平成27年2月26日施行)

現行法の概要

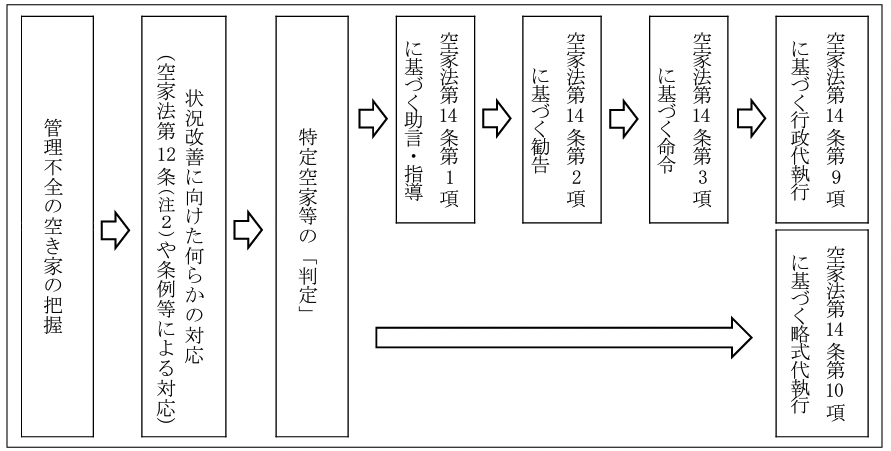

現行法では、空き家の考え方を定義したうえで、その中でもとりわけ倒壊の危険がある、衛生上有害となる恐れがあるものを特定空き家と位置づけ、市町村が対策を除却などの実効的な対策を講じることができるように定められました。

- 空き家の適切な管理の促進: 空き家の所有者に対し、その財産を適切に管理する責任を課し、必要に応じて自治体が助言や指導を行います。

- 特定空家の指定と管理強化: 適切に管理されていない空き家については「特定空家」として指定し、より強力な管理措置を講じることができます。

- 自治体の権限強化: 空き家の所有者が不明または管理を怠っている場合、自治体が積極的に介入し、必要な措置を取ることができます。

- 空き家の有効活用促進: 空き家の再利用やリノベーションに関する支援策を通じて、空き家の効果的な活用を推進します。

現行法の制定によって、各市町村でも空き家対策計画の策定や協議会の設置などの取り組みが着実に進んでいる状況です。

現行法の概要と問題点(改正の背景)

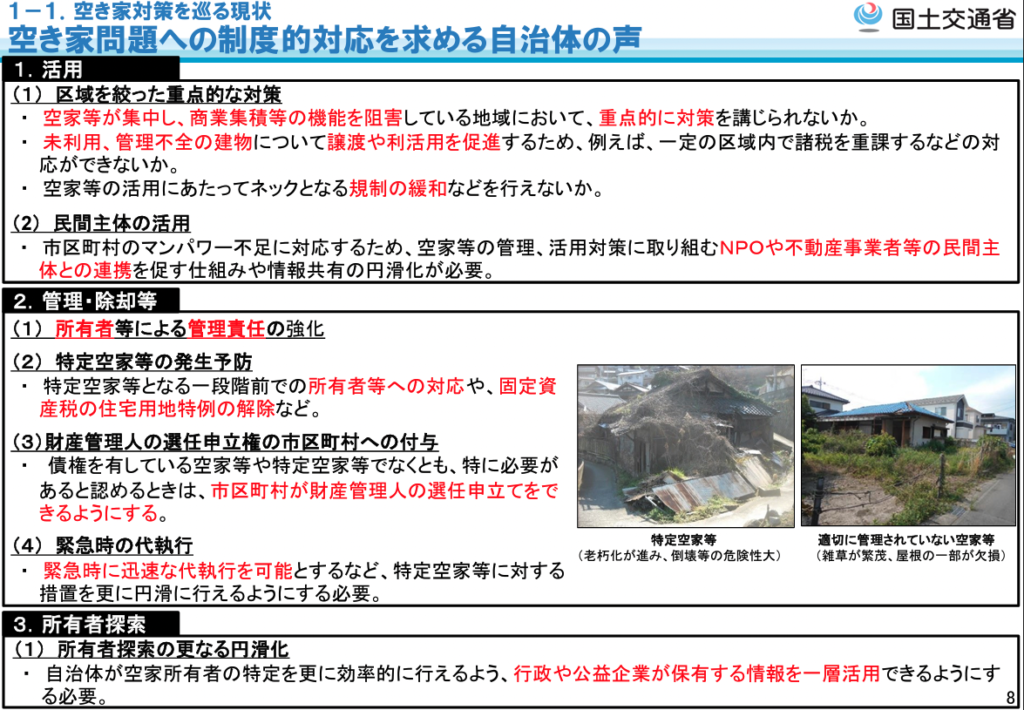

現行法の制定以降、各自治体で取り組みが進んでいましたが、各自治体から、

- 区域を絞った重点的な対策

- 民間主体の活用

- 所有者による管理責任の強化

- 特定空き家等の発生予防

- 緊急時の代執行

- 所有者探索の更なる円滑化

ということを要望する声が多く上がっていたようです。

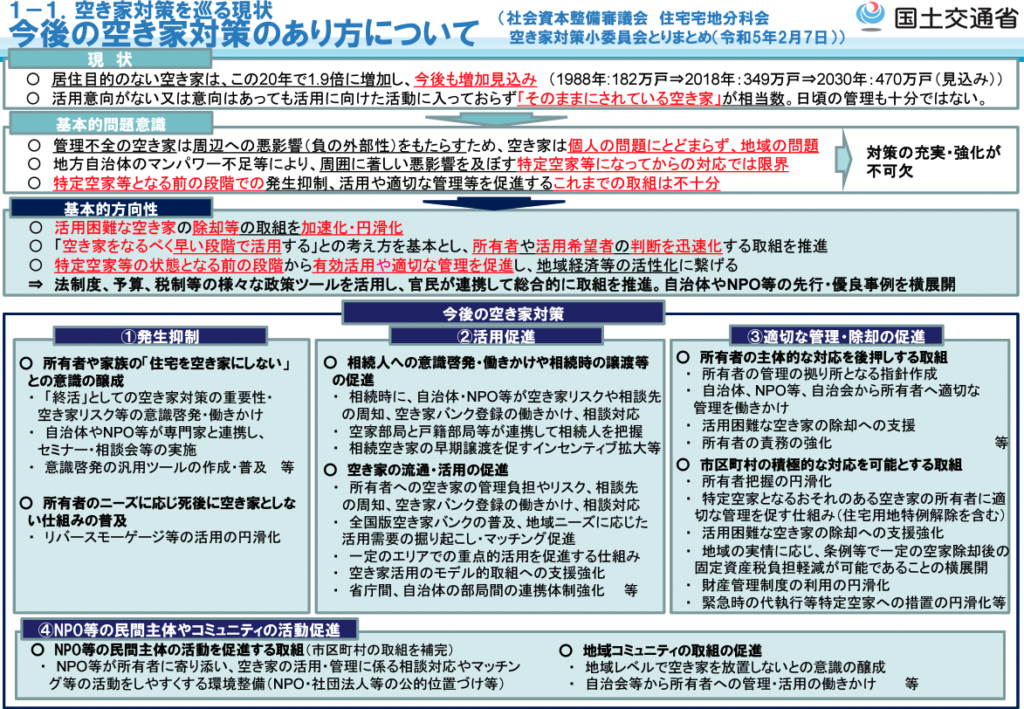

政府の空き家対策方針

以上のような背景を踏まえ、政府の社会資本整備審議会で議論が行われ、今後の空き家対策に関する方針が決定しました。

- 発生の抑制:空き家の発生を抑制していくこと

- 活用の促進:空き家となってしまっても早期の活用を促進していくこと

- 適切な管理・除却の促進:空き家となってしまったものの適切な管理や、除却を進めていくこと

- 民間主体やNPO:市町村だけでなく、NPO等の民間団体と連携していくこと

以上のような内容を踏まえ、改正法が国会に提出され、2023年6月の成立、公布にいたりました。

特定空き家になる前に対策を講じる必要性

法改正のポイント

今回の改正の空き家の「活用拡大」「管理の確保」「特定空き家の除却等」の3つを柱として、以下のような変更点がありました。

空き家所有者の責務強化

空き家の所有者にはこれまで、空き家を適切に管理するよう努める努力義務が設けられていましたが、改正法では、国・自治体の実施する施策に「協力する」努力義務が追加されました。(改正法第5条)

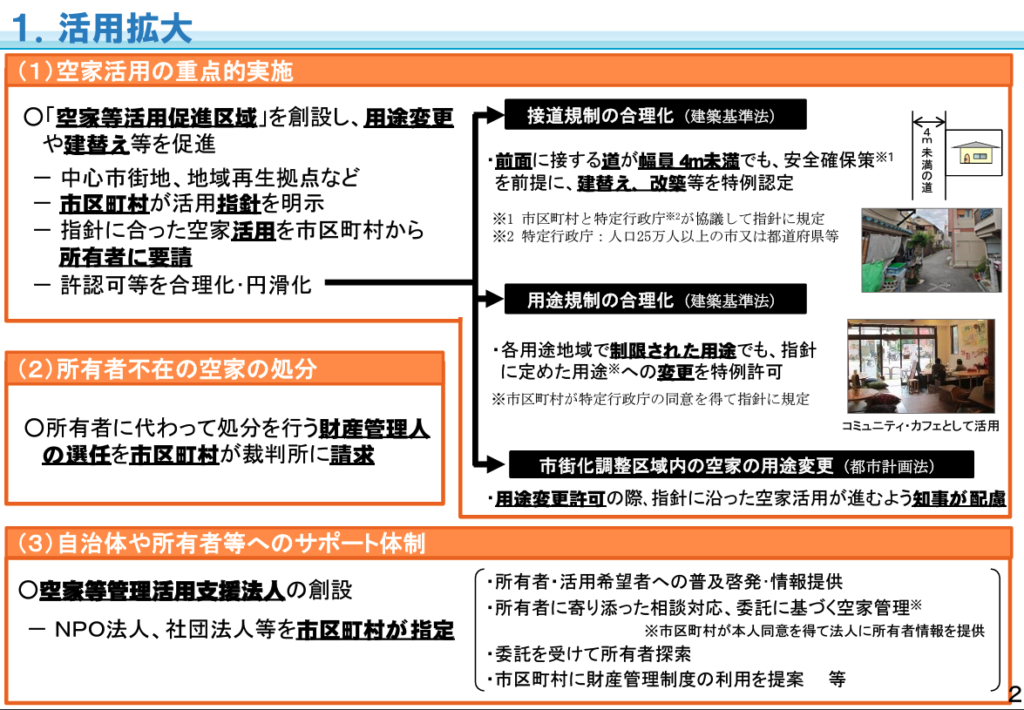

空き家の活用拡大

国土交通省の調査によると空き家は、中心市街地や密集住宅市街地、郊外住宅団地に集中しているとされています。空き家が集積すると地域機能を低下させる恐れがあることや、いざ空き家を活用しようとするにも、「建築基準法等」の規制がネックとなってしまうケースもありました。

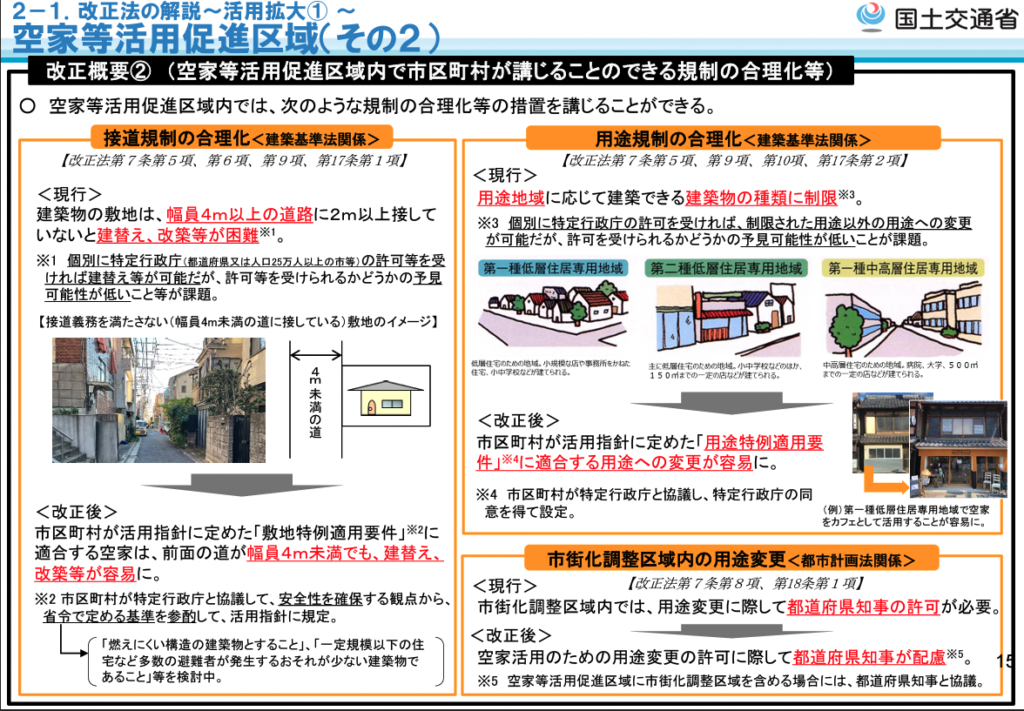

そのため、改正法では、中心市街地や地域再生拠点等の区域のうち、必要と認められる地域を「空家等活用促進区域」として区域内の空家の活用指針とともに「空家等対策計画」に定め、規制の合理化等措置を講じることができる、とされました。(改正法第7条第3項、4項)

つまり、一定のエリアで建築基準法等の規制が緩和され、再建築や建て替えなどができるようになりました。

上記の区域内では、活用指針にあった空家活用を市町村から所有者に対して要請することが可能になりました。

具体的には、接道規制の緩和、用途規制の緩和、市街化調整区域内の用途変更等が上がっています。特に市街地であれば、接道規制の緩和によって、活用が進むことが考えられます。

そのほかにも、市町村からの委託に基づき、ノウハウのある公社、UR、JHFによる支援が可能となりました。

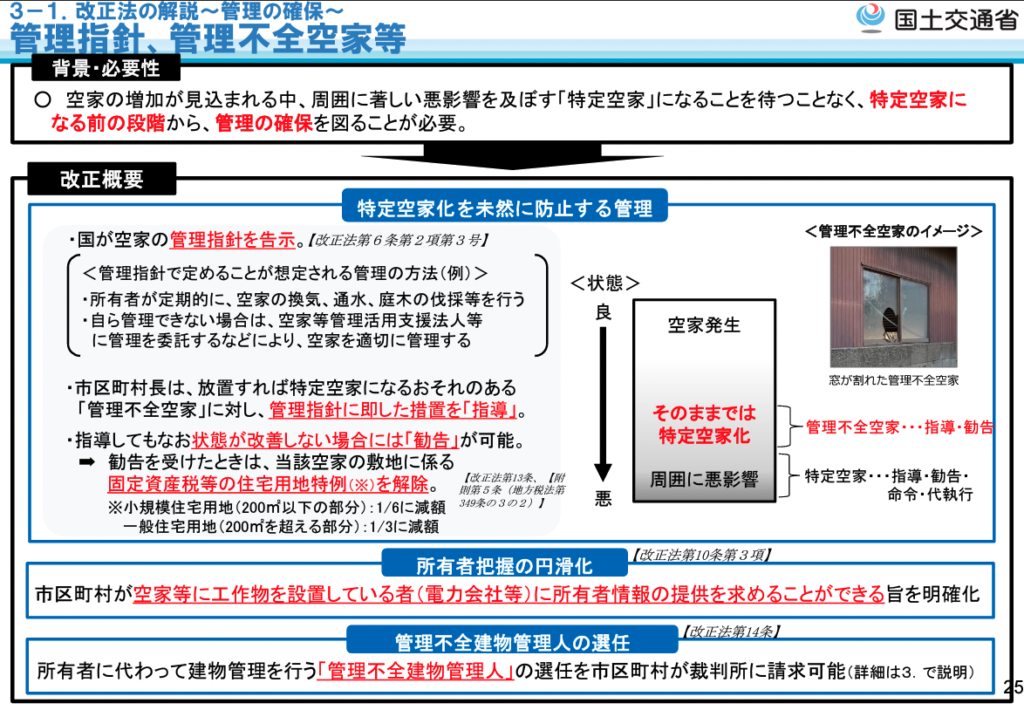

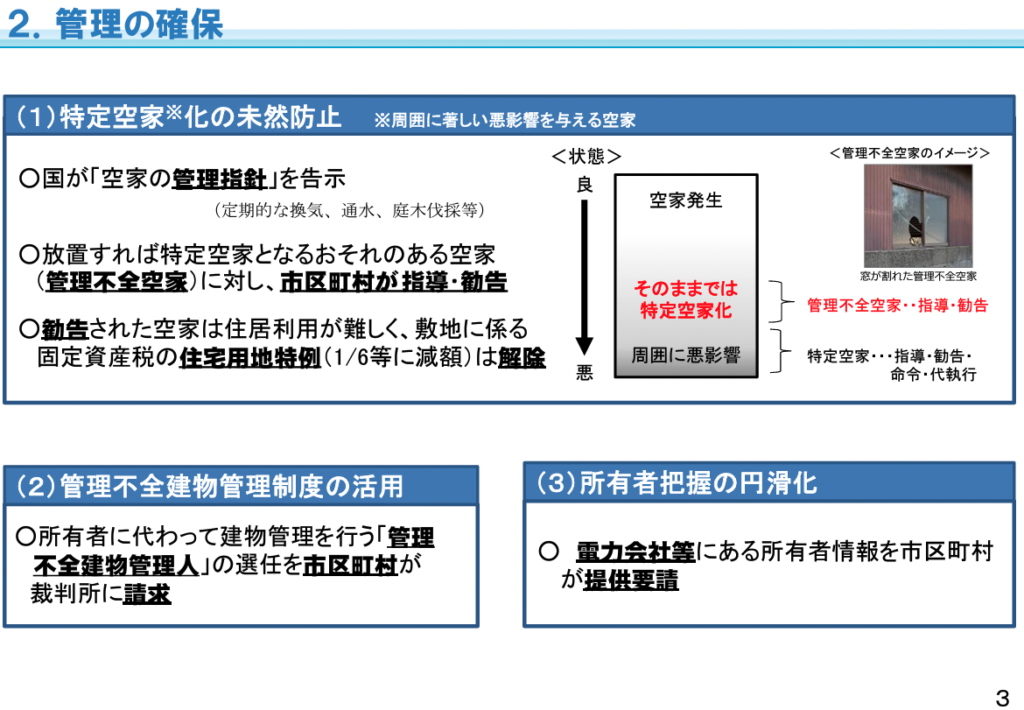

「管理不全空き家」の新設

今回の改正法の非常に重要なポイントです。

改正法では、新たに「管理不全空き家」という概念が追加されました。特定空き家になってしまうことを未然に防止し、適切に管理を図ることを目的として追加されています。

国が空き家の管理指針(ガイドライン)を告示したうえで、ガイドラインに沿って適切に管理されておらず、このままでは「特定空き家」になる恐れがあるのあるものに対して「管理不全空き家」として、指導や勧告という措置が講じられることになりました。

管理不全空き家として、勧告を受けた場合は、所有している空き家の敷地にかかる固定資産税の住宅用地特例を解除されてしまい、200㎡以下の土地では固定資産税が6倍となってしまいます。(200㎡を超える部分は3倍)

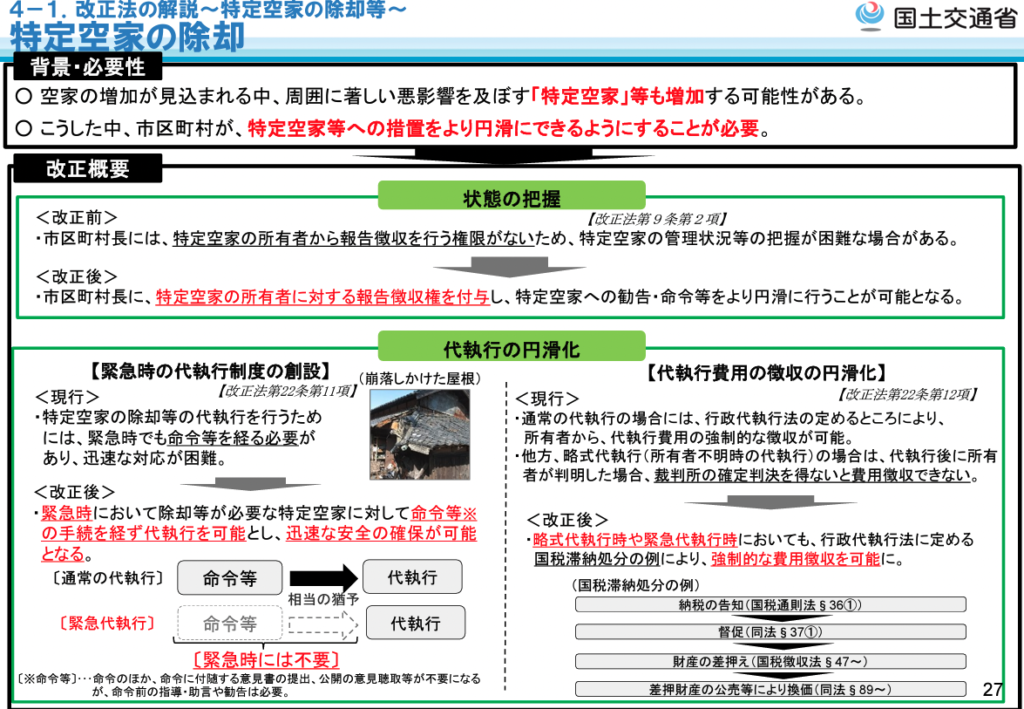

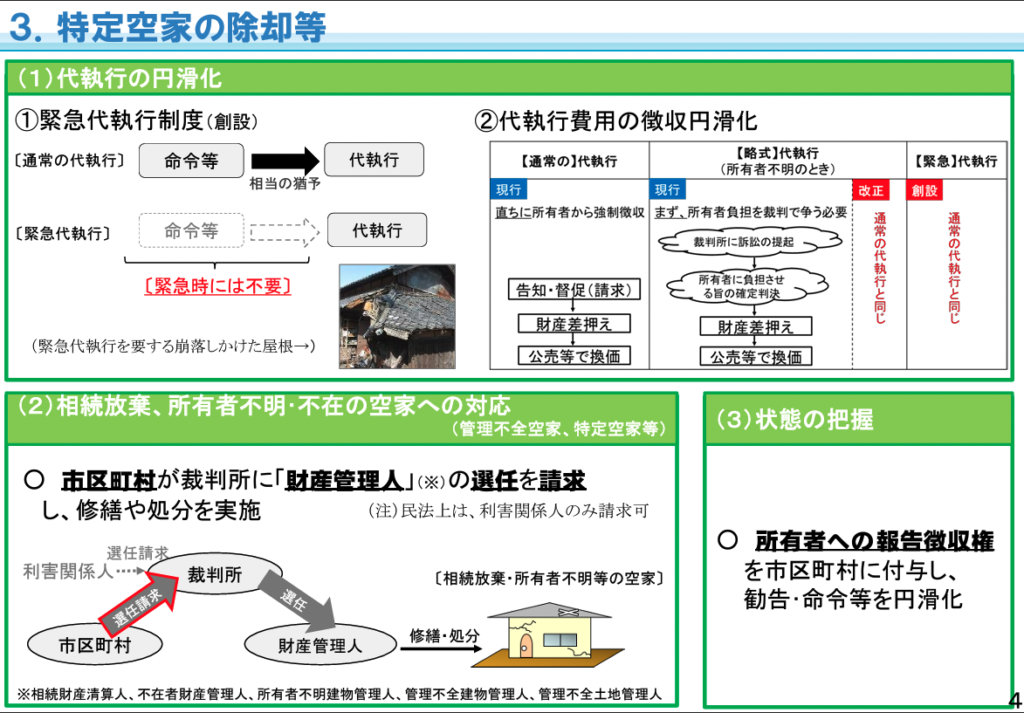

特定空き家への措置を円滑化、緊急時の障壁除去へ

特定空き家の除却に関する法改正は2点です。基本的に、除却などの措置がスムーズになるように市町村の権限を強化したものとなりました。

- 市町村が特定空き家の除却について、所有者の意向を徴収する権限を規定

- 緊急時の代執行制度を創設

現行の空き家対策特別措置法では、特定空き家への立ち入り調査権が認められています。しかし、報告徴収権が規定されていなかったため、特定空き家の所有者の意向が聞きづらいというのが課題でした。

改正法では、報告徴収権を市町村に付与したうえで、除却等に関する所有者の意向の回収をスムーズにする狙いがあります。

空き家所有者の方が気をつけるべきポイント

ここまで、空き家対策特別措置法の改正ポイントについて詳しく見てきました。

以下では、空き家の所収者の方が具体的に何に気をつけて、何をする必要があるのかを解説していきます。

管理不全空き家に指定されないこと

まず、最も重要なことは「管理不全空き家」に指定されないことが重要です。管理不全空き家に指定され、勧告を受けると住宅用地特例の適用が解除されてしまうため、早期に所有する物件の処分を検討する必要が出てきます。

「管理不全空き家」にしないための適切な管理については、国からガイドラインの告示がありますので、ガイドラインに沿って適切に管理する必要があります。

管理不全空き家に関するガイドライン(「空き家の管理指針」の告示)

<管理指針で定めることが想定される管理の方法(例)>

・所有者が定期的に、空家の換気、通水、庭木の伐採等を行う

・自ら管理できない場合は、空家等管理活用支援法人等に管理を委託するなどにより、空家を適切に管理する

固定資産税の住宅用地特例(1/6等の減額)の解除

市町村から管理不全空き家として勧告を受けた場合は、固定資産税の住宅用地特例が解除されます。

以下は単なる事例ですが、少ないない金額の固定資産税増額がありますので、早期に処分を検討する必要が出てくるでしょう。

例)空き家の敷地面積が200㎡以下、課税標準額が【建物】500万円【土地】1,000万円だった場合

■住宅用地の特例措置が適用される場合(通常の土地、建物にかかる固定資産税額)

【建物】500万×1.4%(税率)=7万

【土地】1,000万×1/6(住宅用地の特例措置による減額)×1.4%(税率)=2.3万

合計 9.3万円

■住宅用地の特例措置が適用されない場合(自治体から「勧告」を受けた特定空家にかかる固定資産税額)

【建物】500万×1.4%(税率)=7万

【土地】1,000万×1.4%(税率)=14万

合計 21万円

このように、処分するまでの年間のコストが非常に増加してしまいます。

管理不全空き家に指定されないために、国のガイドラインに即した適切な管理を行なっていく必要があります。

空き家の管理チェックポイント

空き家の所有者として、適切な管理と有効活用を実現するためには、以下のポイントを定期的にチェックし、必要に応じて行動することが重要です。このチェックリストは、空き家を維持し、可能な限りその価値を高めるために役立ちます。

基本的なメンテナンスと管理

- 建物の定期的な点検: 屋根、外壁、基礎などの構造的な部分の点検を定期的に行います。

- 設備のチェック: 水道、電気、ガスなどの設備が安全であることを確認します。

- 草木の管理: 敷地内の草木の手入れを定期的に行い、整備された状態を維持します。

- 清掃とゴミの撤去: 定期的に清掃を行い、ゴミや不要物を撤去します。

法的義務と規制の遵守

- 法律の遵守: 「空家等対策特別措置法」、「建築基準法」、「消防法」などの関連法律を遵守しているか確認します。

- 行政の指導への対応: 市町村からの指導や勧告に対して、適切に対応しているか確認します。

防災対策

- 倒壊や火災の防止: 建物の安全性を確保し、火災報知器の設置など、防災対策を実施します。

近隣との関係

- 近隣とのコミュニケーション: 定期的に近隣住民との良好な関係を維持し、空き家の状態について情報共有します。

空き家の活用

- 活用の検討: 賃貸、リノベーション、コミュニティスペースへの転用など、空き家の有効活用について検討します。

- 支援制度の活用: 改修費用の補助や税制面の優遇措置など、利用可能な支援制度を確認します。

特に重要なのは、基本的なメンテナンスと管理、行政指導への対応となります。

遠方で管理自体が物理的に難しい場合は、NPOや空き家管理サービスを提供している事業者に委託することも一つの解決策です。また、最近では、空き家を活用したビジネスやリノベーションして再販する不動産事業者も増えてきました。家の状態を把握した上で、複数の選択肢から最適なものを選んでいくことが重要です。

参考情報

下記は国土交通省住宅局が公開しているYouTube動画です。