空き家を所有されている方であれば、「特定空家」という言葉を耳にしたことがあるかもしれません。特に、特定空家等に指定されないために、所有物件を管理されている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、具体的な条文や国土交通省のガイドラインなどをもとに、特定空家指定までのプロセスや指定後のプロセスについて、分かりやすく解説していきます。

特定空家の指定とその意味

「空家等対策の推進に関する特別措置法」(通称:空家対策特措法)に基づき、特定の条件を満たす空き家は「特定空家」として指定されることがあります。特定空家の指定は、空き家が周囲の環境や地域社会に与える影響を考慮した上で行われます。ここでは、特定空家の定義と指定される基準について解説します。

2 この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。

空家等対策の推進に関する特別措置法(第二条2項)

特定空家に指定される基準

- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態

- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

特定空家等の指定プロセスについて

空き家の特定

まず、市町村は地域内の空き家を特定します。これは、地域内の空き家の実態調査によって行われ、空き家の状態、利用状況、保安上のリスクなどが評価されます。

問題の特定

特定された空き家の中で、倒壊の危険がある、衛生上の問題を引き起こしている、または景観を著しく損なっているなどの問題がある空き家を特定します。

特定空家等の指定

上記の基準に該当する空き家について、市町村長は「特定空家等」として正式に指定します。この指定は、空き家が地域社会に及ぼす潜在的なリスクや問題に基づいて行われます

所有者への通知

特定空家等として指定された場合、市町村はその空き家の所有者に通知します。この通知には、指定の理由と所有者が講じるべき措置が記載されます。

行政からの連絡は主に郵送で行われますが、管理状況に改善が見られなかったり、行政への連絡がなかったりした場合、行政職員が直接訪問するケースも多くあります。役所から所有している空き家の管理について、助言、指導、勧告、命令があった場合、直ちに役所の担当者へ連絡し、改善を行うという意思を伝える必要があります。

特定空家等に対する措置について

特定空家等に指定された後の措置(プロセス)について

空家対策特措法では、「特定空家等」の定義を、第二条2項で定め、それに対する措置の内容を第十四条で定める構成になっています。そこには15項目の内容が書かれています。

(特定空家等に対する措置)クリックすると展開されます

第十四条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。次項において同じ。)をとるよう助言又は指導をすることができる。

2 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。

3 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。

4 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。

5 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から五日以内に、市町村長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。

6 市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第三項の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。

7 市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第三項の規定によって命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の三日前までに、前項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。

8 第六項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。

9 市町村長は、第三項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。

10 第三項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき(過失がなくて第一項の助言若しくは指導又は第二項の勧告が行われるべき者を確知することができないため第三項に定める手続により命令を行うことができないときを含む。)は、市町村長は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、市町村長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。

11 市町村長は、第三項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。

12 前項の標識は、第三項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができる。この場合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

13 第三項の規定による命令については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

14 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実施を図るために必要な指針を定めることができる。

15 前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項は、国土交通省令・総務省令で定める。

これらの条文を少しまとめると以下に整理できます。

- 助言と指導: 市町村長は、特定空家の所有者に対し、除却、修繕、立木竹の伐採など、周辺の生活環境を保全するための措置を助言や指導することができます。

- 勧告の実施: 助言や指導にもかかわらず状態が改善されない場合、市町村長は相当の猶予期限を付けて、必要な措置をとるよう勧告することができます。

- 命令の発出: 勧告に従わない場合、市町村長は、正当な理由がない場合に限り、相当の猶予期限を付けて措置を命じることができます。

- 意見書の提出機会: 措置を命じる前に、市町村長は所有者またはその代理人に意見書の提出機会を与えなければなりません。

- 公開意見聴取: 所有者は、意見書提出の代わりに公開による意見の聴取を請求することができます。

- 行政代執行: 所有者が措置を履行しない場合、市町村長は行政代執行法に基づき、必要な措置を自ら行うか、第三者に行わせることができます。

- 所有者不明時の措置: 所有者を確定できない場合、市町村長は必要な措置を自ら行い、その費用を所有者に負担させることができます。

- 命令の公示: 市町村長が命令をした場合、それを公示しなければなりません。

- 標識の設置: 特定空家には命令に関連する標識を設置することができ、所有者はこれを妨げてはなりません。

- 指針と省令の定め: 国土交通大臣と総務大臣は、特定空家に対する措置の適切な実施を図るための指針を定めることができます。

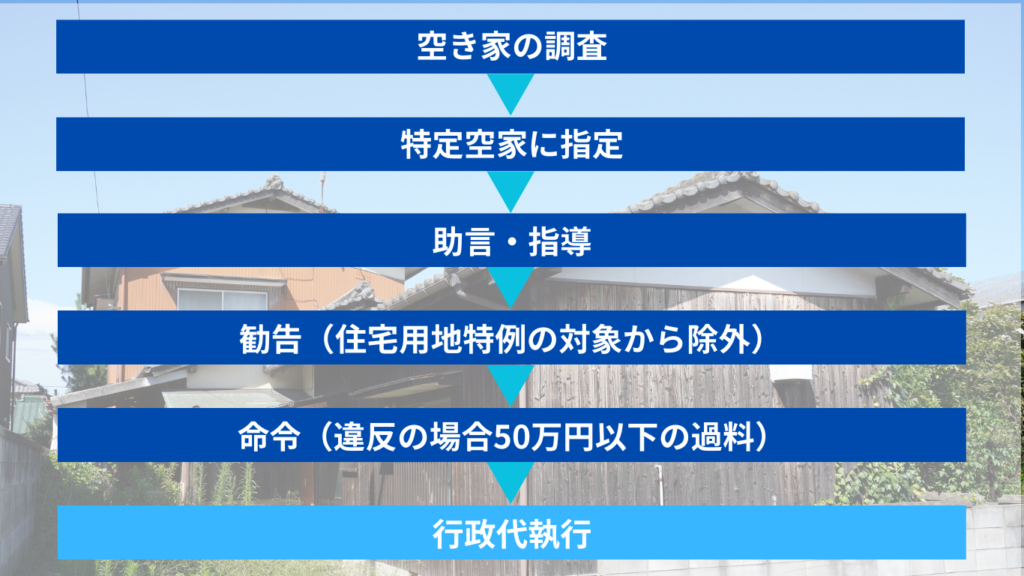

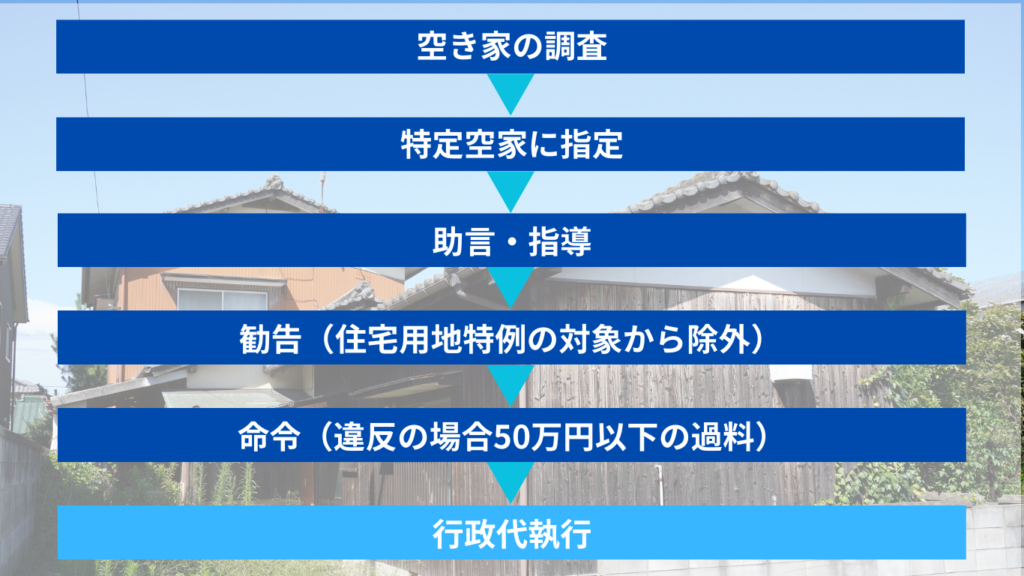

つまり、調査によって特定空家等に指定された空家は、行政(市町村長)から助言・指導→勧告→命令→行政代執行というステップで行政指導を受けていくことになります。

それぞれの措置について解説していきます。

助言・指導とは

助言・指導は、所有者等に対して、特定空家等についての除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置を行うことを求めるものです。

この法的性質は行政指導で、これにより所有者等に何らかの義務(法的拘束力)が生じるわけではありません。

ちなみに、「助言」とは、ある事項を進言することであり、「指導」とは、助言よりも強く、ある事項を具体的に教え導くことです。

勧告とは

「勧告」とは、同じく行政指導の一部で、法的拘束力はありませんが、指導よりも強く、ある事項について具体的な行動を取るように勧めることです。

特定空家に指定され、自治体から「勧告」を受けた場合の固定資産税額

空家対策特措法の施行により、特定空家に指定された空き家は、勧告措置がとられると、固定資産税の住宅用地の特例が適用除外されることになりました。

施行前は、空き家であっても200平方メートルまでの敷地部分に対しては、固定資産税額を算出する基になる金額(課税標準額)が6分の1に減額される特例が適用されていましたが、これがなくなることで固定資産税負担が大きく増加することとなりました。

特定空家に指定された場合、仮に建物を解体して対処しても、更地として固定資産税が課税されるため、空き家の処分について早急に検討しなければならなくなります。

例)空き家の敷地面積が200㎡以下、課税標準額が【建物】500万円【土地】1,000万円だった場合

■住宅用地の特例措置が適用される場合(通常の土地、建物にかかる固定資産税額)

【建物】500万×1.4%(税率)=7万

【土地】1,000万×1/6(住宅用地の特例措置による減額)×1.4%(税率)=2.3万

合計 9.3万円

■住宅用地の特例措置が適用されない場合(自治体から「勧告」を受けた特定空家にかかる固定資産税額)

【建物】500万×1.4%(税率)=7万

【土地】1,000万×1.4%(税率)=14万

合計 21万円

上記の例では固定資産税で、税金が約12万円増えてしまう計算となります。

命令 とは?

勧告をされても所有者が措置を講じない場合、市町村長は空き家の所有者に対して改善の命令をします。命令は助言、指示、勧告といった行政指導よりも重く、行政処分と言われる行為で、空家対策特措法では命令に違反に対して50万円以下の罰金が科されています。

また、命令を受けた空き家に改善が見られない場合、行政が所有者に代わり対処し、その費用を所有者に請求する行政代執行により、樹木の伐採や塀の撤去、建物の解体等が行われる可能性もあります。

空き家対策について

改めて、こちらのフローを見ていくと、

- 特定空家に指定されないこと

- 特定空家に指定後に勧告を受けないこと

この2点が非常に重要となります。

①については、先述したとおり、以下の4点に該当しないよう適切に管理する必要があります。

- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態

- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

②については、行政指導に対して迅速に対応する必要があります。日頃から郵便や役場からの連絡を感知できるようにしておく必要があります。

空き家所有者のためのチェックリスト

空き家の所有者として、適切な管理と有効活用を実現するためには、以下のポイントを定期的にチェックし、必要に応じて行動することが重要です。このチェックリストは、空き家を維持し、可能な限りその価値を高めるために役立ちます。

基本的なメンテナンスと管理

- 建物の定期的な点検: 屋根、外壁、基礎などの構造的な部分の点検を定期的に行います。

- 設備のチェック: 水道、電気、ガスなどの設備が安全であることを確認します。

- 草木の管理: 敷地内の草木の手入れを定期的に行い、整備された状態を維持します。

- 清掃とゴミの撤去: 定期的に清掃を行い、ゴミや不要物を撤去します。

法的義務と規制の遵守

- 法律の遵守: 「空家等対策特別措置法」、「建築基準法」、「消防法」などの関連法律を遵守しているか確認します。

- 行政の指導への対応: 市町村からの指導や勧告に対して、適切に対応しているか確認します。

防災対策

- 倒壊や火災の防止: 建物の安全性を確保し、火災報知器の設置など、防災対策を実施します。

近隣との関係

- 近隣とのコミュニケーション: 定期的に近隣住民との良好な関係を維持し、空き家の状態について情報共有します。