長期優良住宅ってなに?長期優良住宅にすると減税などのメリットを受けられると聞くけど具体的にどんなメリットがあるの?そもそも申請はどうやってするの?

などの疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

本記事では、長期優良住宅についてメリットやデメリットを含め取得方法をわかりやすく解説し、どのような方が長期優良住宅の認定取得に向いているかを解説していきます。

この記事を読むことで、長期優良住宅についての詳しい理解と、ご自身が家を建てる場合や改築をする場合に認定を取得するのが良いか、必要がないかが分かるようになります。

長期優良住宅とは

長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅です。長期優良住宅の建築及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁に申請することで認定を受けることができます。

| 新築 | 2009年(平成21年)6月4日 |

|---|---|

| 既存住宅の増築・改築 | 2016年(平成28年)4月1日 |

長期優良住宅制度の背景

日本においてなぜ長期優良住宅制度が開始した背景にはいくつかの理由があります。

- 高品質な住宅の需要増加: 日本では、地震などの自然災害への耐性や、高齢化社会に適した住環境の必要性が高まっています。これに応えるため、より品質が高く、長持ちする住宅の建設が求められています。

- 持続可能な社会への移行: 環境問題への関心の高まりとともに、エネルギー効率が良く、環境に優しい住宅の建設が推奨されています。これは、環境負荷を減らし、持続可能な社会の構築に寄与することを目的としています。

- 長期的な経済的メリット: 長期優良住宅は、初期投資は高いものの、長期的にはメンテナンス費用の削減や、耐久性の向上により経済的なメリットが期待されます。

- 国の政策としての支援: 日本政府は、長期優良住宅の普及を推進するため、税制優遇や住宅ローンの減税など、様々な支援策を提供しています。これにより、住宅購入者にとっても魅力的な選択肢となっています。

日本はアメリカやイギリスに対して住宅の寿命が極めて短いとされています。(日本30年、アメリカ55年、イギリス77年)そのため、高額な住宅ローンの返済を終える頃には、住宅の価値はほぼ無くなってしまう状況であり、住宅への投資が資本として蓄積されず浪費されてしまっている状況です。

また、環境問題への関心の高まりから持続可能な社会の推進という目的も生まれてきました。

上記のような問題から住宅への投資が従来のフロー消費型社会からストック重視の社会へ向かう住宅の長寿命化が必要になってきました。

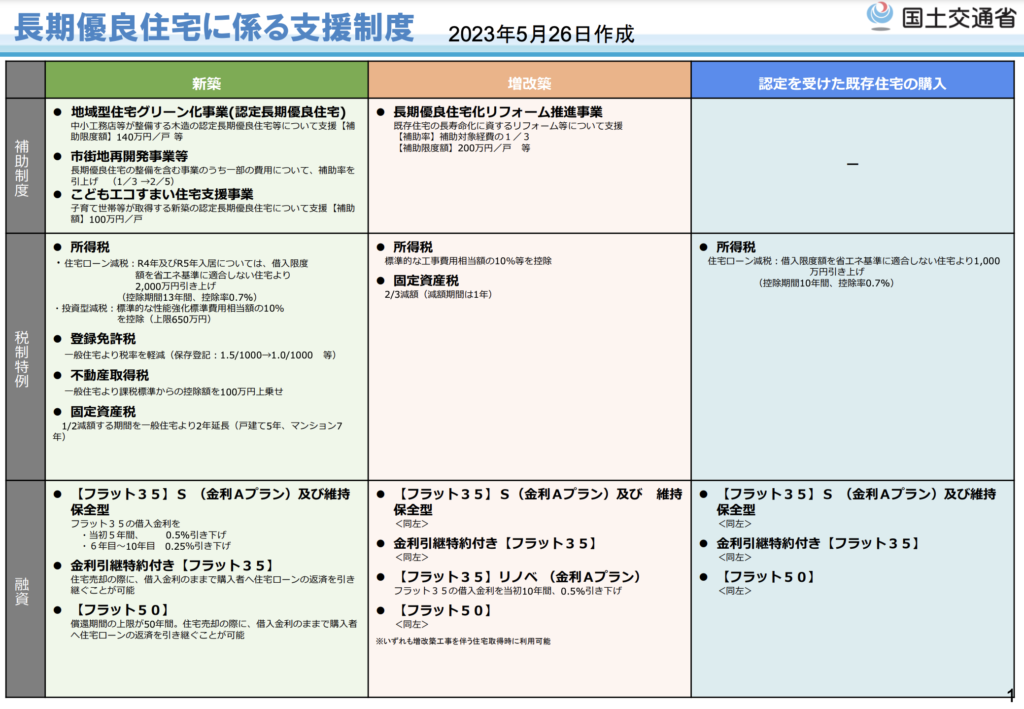

長期優良住宅の認定を受けるメリット

長期優良住宅の認定を受けることで得られる優遇をご紹介します。

優遇1:住宅ローン減税の控除枠拡大

住宅ローン減税の借入限度額は、一般住宅が3,000万円となっているのに対して、長期優良住宅などの認定住宅は5,000万円となります。また、最大控除額は一般住宅が273万円に対して、認定住宅は455万円となっています。

2024年以降は、住宅ローン減税自体が縮減されていますが、2024年、2025年も一般住宅に比べて、住宅ローン減税の控除枠が残されています。

※2023年と2024年・2025年の場合は減税期間が異なります。

[2023年入居の場合]

| 住宅の種類 | 借入限度額 | 控除率 | 期間 | 最大 控除額 | |

| 新築住宅 | 認定住宅 | 5,000万円 | 0.7% | 13年間 | 455万円 |

| ZEH住宅 | 4,500万円 | 409.5万円 | |||

| 省エネ住宅 | 4,000万円 | 364万円 | |||

| その他の 一般住宅 | 3,000万円 | 273万円 | |||

| 中古住宅 | 認定住宅 ZEH住宅 省エネ住宅 | 3,000万円 | 10年間 | 210万円 | |

| その他の 一般住宅 | 2,000万円 | 140万円 | |||

[2024年・2025年入居の場合]

| 住宅の種類 | 借入限度額 | 控除率 | 期間 | 最大 控除額 | |

| 新築住宅 | 認定住宅 | 4,500万円 | 0.7% | 13年間 | 410万円 |

| ZEH住宅 | 3,500万円 | 13年間 | 319万円 | ||

| 省エネ住宅 | 3,000万円 | 13年間 | 273万円 | ||

| その他の 一般住宅 | 3,000万円 | 10年間 | 140万円 | ||

| 中古住宅 | 認定住宅 ZEH住宅 省エネ住宅 | 3,000万円 | 10年間 | 210万円 | |

| その他の 一般住宅 | 0円*1(2,000万) | 140万円*2 | |||

優遇2:所得税の特別控除(投資型減税)

住宅ローンを利用せず現金で住宅を購入する人は、住宅ローン減税の恩恵を受けることができません。こうした不公平感を解消するために導入された制度が投資型減税です。

投資型減税は、認定長期優良住宅や認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅を新築または取得した場合に、性能強化費用相当額(上限650万円)の10%分が所得税から控除されるもの。

つまり、住宅ローンの利用の有無にかかわらず、所得税から最大65万円が控除されます(適用期限は2023年12月31日までに入居した場合です)

| 長期優良住宅/低炭素住宅/ZEH住宅 | 一般住宅 |

|---|---|

| 最大65万円の減税 標準的な性能強化費用相当額 (上限650万円)の10%を、 その年の所得税から控除 | 控除なし |

優遇3:登録免許税・不動産取得税・固定資産税の軽減

登録免許税、不動産取得税、固定資産税がそれぞれ軽減されます。

登録免許税は、保存登記の場合は0.15%→0.1%に、移転登記の場合は0.3%→0.2%に軽減されます。また、不動産取得税は控除枠が1,200万円から1,300万円に控除枠が100万円拡大されます。固定資産税は、当初3年間の軽減期間が当初5年間に延長されます。

| 一般住宅 | 長期優良住宅 | |

|---|---|---|

| 登録免許税 | ①保存登記 0.15% ②移転登記 0.3% | ①保存登記 0.1% ②移転登記 0.2%(戸建) |

| 不動産取得税 | 課税金額から 1,200万円控除 | 課税金額から 1,300万円控除 |

| 固定資産税 | 戸建 当初3年間 1/2軽減 | 戸建 当初5年間 1/2軽減 |

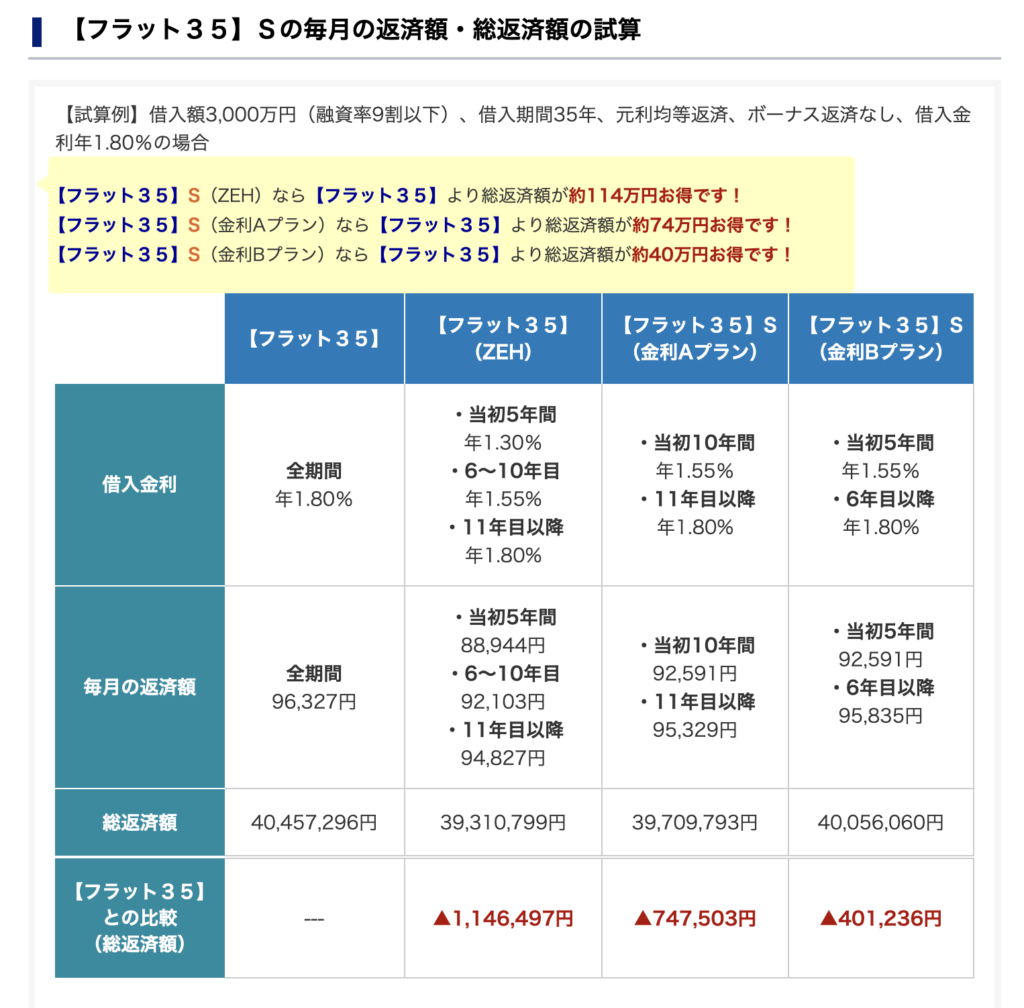

優遇4:住宅ローン【フラット35】の金利が安くなる

フラット35は、住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して提供する住宅ローンです。完済まで金利が変わらない全期間固定金利型で、最長35年の返済期間があります。

※2023年12月時点のフラット35の金利は、1.910%~3.470%となっています。

地震保険料の割引が受けられる

新築むけ地域型住宅グリーン化事業の補助金を受けられる場合がある

長期優良住宅を建てると、地域型住宅グリーン化事業の「長寿命化」に関わる補助金として、最大150万円を受け取れる可能性があります。(※ゼロ・エネルギー住宅長期対応型の場合)

補助を受ける条件は、国土交通省の採択を受けた中小工務店で木造住宅を建築することです。建築に地元の木材を利用すると、さらに加算金が出る場合もあります。

増築・改築向け長期優良住宅化リフォーム推進事業の補助金を受けられる場合がある

長期優良住宅の認定を受けるデメリット

長期優良住宅については、多くのメリットや優遇を受けられますが、デメリットもあります。

工事着工の時間やメンテナンス費用がかかる

通常は、長期優良住宅を建築すると着工までの期間が長く、建築コストが上がる傾向があり、申請費用や認定を継続するためのメンテナンス費用が必要となります。

また、所管行政庁の認定を受けてから着工するため、長期優良住宅の建築を着工するまでに通常の住宅よりも時間がかかる場合があります。

建築コストがアップする

認定基準をクリアした住宅を建築するために、ざっくり劣化対策、耐震性強化、断熱性能向上、住戸面積の確保が必要になりますが、その分建築コストが上がることになります。長期優良住宅の仕様においてかかる工事費のUPは10万から50万くらいと言われています。

とはいえ、耐震性能や断熱性能については最近の住宅と比して、特に高いレベルにあるとも言えず、標準的なレベルになりつつあるようです。

申請費用がかかる

長期優良住宅の申請をするための書類必要となり、申請費用もかかります。長期優良住宅の申請費用は、おおよそ平均で20万〜30万が相場と言われています。

認定基準に維持保全が含まれており、定期点検が必要

認定計画実施者は、住宅の建築工事の完了後は、認定を受けた維持保全計画に基づいて適切に維持保全を実施する必要があります。とされており、維持保全にコストがかかってきます。

長期優良住宅のメリット・デメリットまとめ

長期優良住宅の認定を受ければ、税金の優遇やローン金利の優遇など、多くのメリットが受けられますが、デメリットもあるためしっかり両者を把握したうえで検討しましょう。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 適用される減税・優遇・補助金が多い 売却するときに付加価値となる | 申請コストがかかる 建築コストがアップしたり建築期間が長くなったりする場合がある 定期点検が必要 |

長期優良住宅の認定取得申請方法

長期優良住宅の認定を受けるには、次の手順で行います。

- 審査の依頼(申請)

- 登録住宅性能評価機関が技術審査をし、適合証を交付

- 所管行政庁に認定の申請

- 所管行政庁から認定通知書が交付される

申請には、次の書類が必要です。

- 認定申請書(第一号様式)

- 認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅建築工事完了報告書(様式第8号)

- 工事監理報告書又は建設住宅性能評価書の写し

- 検査済証の写し(増改築の場合は、増改築工事に関して確認申請を要した場合)

- 軽微変更該当証明書の写し(軽微変更該当証明書の交付を受けた場合)

申請費用は所管行政庁によって異なりますが、おおよそ5~6万円です。

注意点としては、長期優良住宅の認定を受けるには、着工前に申請する必要があります。認定申請前に工事着工を行った計画は認定ができません。

長期優良住宅の認定基準

長期優良住宅の認定を受けるためには、次の基準を満たす必要があります。

- 長期に使用するための構造及び設備を所有していること

- 居住環境等への配慮を行っていること

- 一定面積以上の住戸面積を有していること

- 維持保全の期間、方法を定めていること

9つの性能項目

- 劣化対策

- 耐震性

- 維持管理・更新の容易性

- 可変性

- バリアフリー性

- 省エネルギー性

- 居住環境

- 住戸面積

- 維持保全計画

| 性能項目等 | 概要 | 住宅性能評価では |

|---|---|---|

| 劣化対策 | ○数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること →構造躯体が少なくとも100年継続使用するための措置が講じられている。 | 劣化対策等級3+α 床下及び小屋裏の点検口を設置 床下空間に330mm以上の有効高さを確保 |

| 耐震性 | ○極めてまれ(数百年に1度)に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図る。 | 耐震等級(倒壊等防止)2など |

| 維持管理・ 更新の容易性 | ○構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備の維持管理がしやすいこと →給排水管などの点検・補修・更新がしやすい | 維持管理対策等級(専用配管・共用配管)3 更新対策等級(共用排水管)3 |

| 可変性(共同住宅・長屋のみ) | ○ライフスタイルの変化に応じて間取りの変更がしやすいこと →天井高(スラブ間)が高く(設備配管の変更などを伴う)間取り変更がしやすい | 更新対策(住戸専用部)躯体天井高 2,650以上 |

| バリアフリー性 | ○将来のバリアフリー改修に対応できること →共用の廊下、階段、エレベーターのスペースが広くバリアフリーに対応できる | 高齢者配慮対策等級(共用部分)3(手すり、段差等を除く) |

| 省エネルギー性 | ○必要な断熱性能などの省エネ性能が確保されていること →省エネルギー判断基準(平成11年相当)に適合する | 省エネルギー対策等級4 ・構造躯体等に影響を与えることなく、配管の維持管理を行うことができること ・更新時の工事が軽減される措置が講じられていること |

| 居住環境 | ○地域の良好な景観形成に配慮されていること →地域の街並みに調和する | なし |

| 住戸面積 | ○良好な居住水準を確保するために必要な規模があること →戸建ては75平米以上、共同住宅は55平米以上 少なくとも1つの階は40平米以上(階段部分を除く) | なし |

| 維持保全計画 | ○定期点検、補修の計画がつくられていること | 維持保全計画に記載すべき項目については、 構造耐力上主要な部分 水の浸入を防止する部分 給水・排水の設備 少なくとも10年ごとに点検を実施すること。 地震時及び台風時に臨時点検を実施すること。 |

なお、耐震性については、次の1~3いずれかの措置を講じることとされています。

- 耐震等級3とする

チェック項目:性能表示壁量、壁の配置、床倍率、接合部、横架材、基礎 - 大規模地震時の地上部分の各階の安全限界変形の高さに対する割合をそれぞれ1/40以下とする(層間変形角を確認)

- 免震建築物とする

住宅履歴情報の整備

長期優良住宅に認定された住宅はその建築及び維持保全の状況に関する記録を作成し、これを保存しなければいけません。電子データ等による作成・保存も可です。

- 長期優良住宅認定申請書および添付図書

- 意匠関係図書(平面図、立面図、矩形図 等)

- 構造関係図書(各種伏図、壁量計算書、N値計算書、接合金物リスト 等)

- 仕様関係図書・設備関係図書・設備機器関係図書 等

長期優良住宅を建てるときのポイント

ハウスメーカーの実績があるか

コスト(費用・工期)と税制優遇などのメリットを比較する

申請は着工前なので早めの相談をする

参考情報

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号) 2009年6月4日施行

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号)

改正 令和4年8月16日公布 令和4年10月1日施行

長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21国土交通省告示第209号)